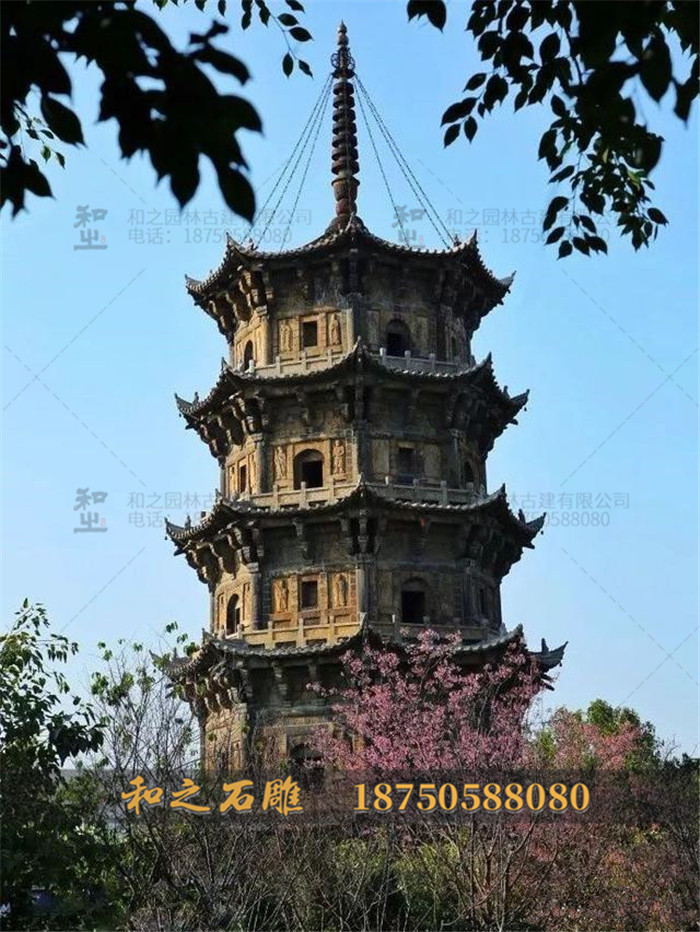

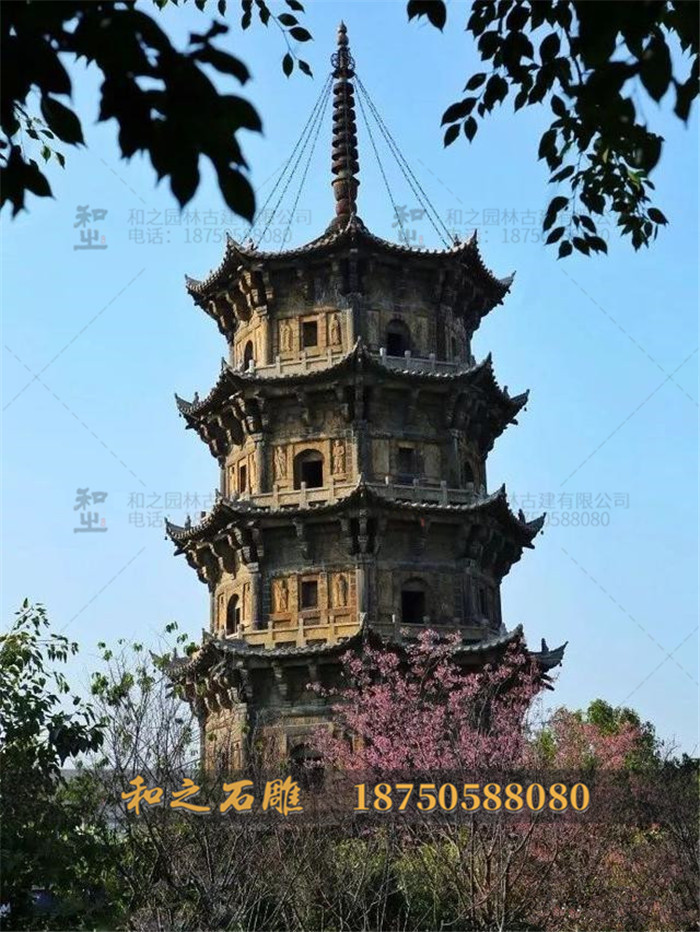

泉州东塔

泉州东西二塔位于开元寺左右两侧,西街入门左走进入一片密林,松竹密致,景色宜人,东塔就在于此,塔高48.12米,高五层,名曰“镇国塔”,东塔为唐代咸通六年(公历865年)建成,最早为木质结构,300多年以后,木质塔楼已经摇摇欲坠,遂在1227年,南宋宝庆时期,改为砖制石塔,宋代嘉熙二年(1238年)改为石塔,保存至今,距今已有780余年。

泉州西塔

塔身为花岗岩仿木结构楼阁式建筑,塔型为当时流行的八角形状,塔身每层开设四门、设四门龛,门和龛分列八角形的八条边,石龛两旁有力士、天王、金刚、罗汉、剑士等浮雕造像,造像英姿依存,神态高傲,表情丰富。门与龛位置逐层变化,如同机关转动,对应法轮之无穷。最初塔为木门,现为红漆铁门,塔内有台阶可上。塔底部分,为八角形实心须弥台,在台下,有一圈古朴浮雕图案依稀可见,并辅以文字,图案精细而体力,逼真而形象,反映当时泉州匠人石雕技艺之高超。传闻,东塔塔心为六边形柱体结构,用横梁斗栱与塔外墙连起来,这样的做法可以保持塔身重心集中,让石塔结构稳定。

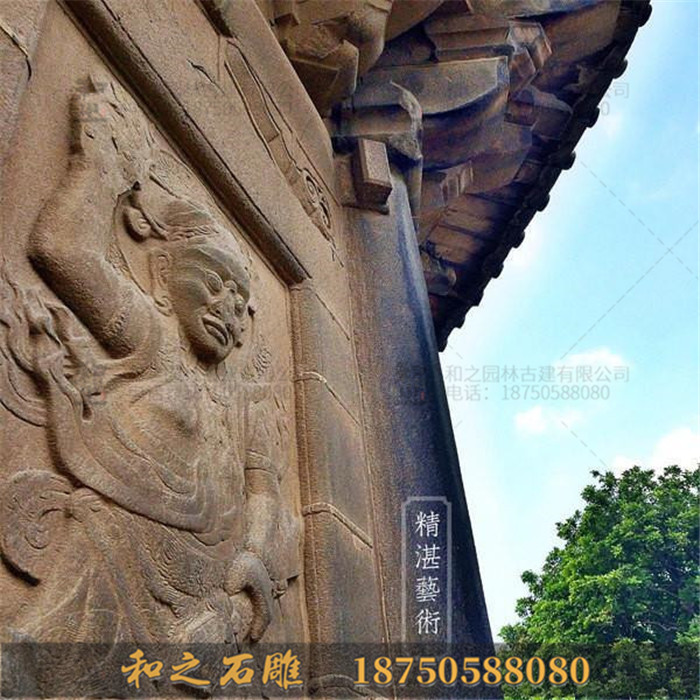

石塔局部图案

西塔在西街入口朝右走,在放生池之前,如果东塔是位于密林之中,那么西塔置于游人休憩广场之中,如此布局也与其名有关,西塔为仁寿塔,高45.06米,略微低于东塔,“仁寿”取自长观望,自然仁德,福寿齐聚之意,在此给此处休憩之人用于观望。西塔建造年份与东塔一致,本为同一时期作品。仁寿塔除塔基部分的须弥座上的石雕图案和石斗栱造型与东塔略有不同外,其他结构,如形状,设计,塔身,人物雕刻等方面并无太大差异。

石塔斗拱

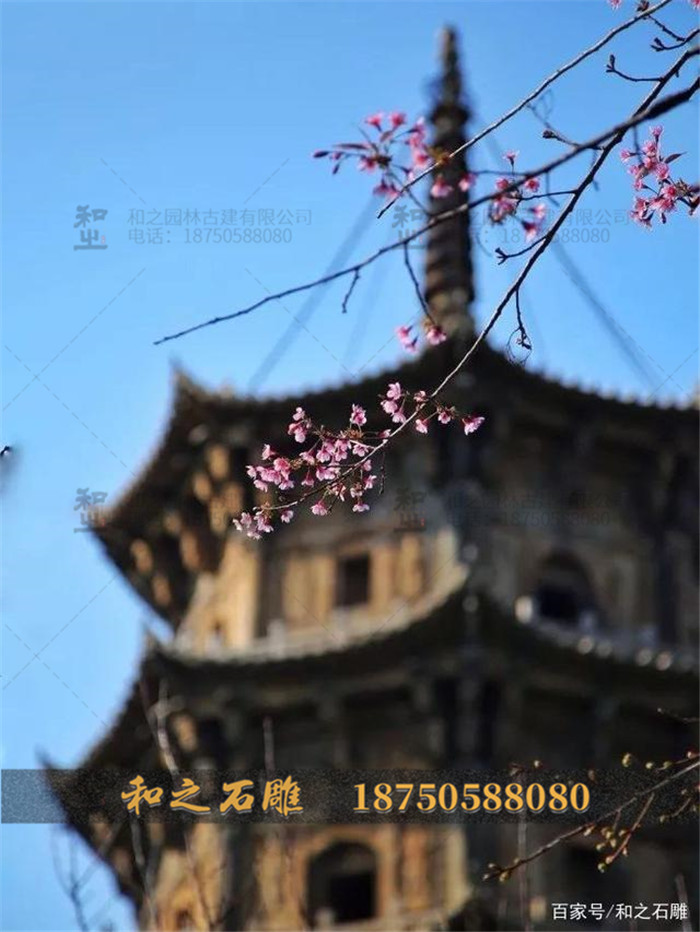

现存东西二塔历经宋,元,明,清,民国,直到现在,色彩变得暗淡,整个石刻表面充满油脂一般的氧化层,塔身部分表面石料剥离,灰白色中,古今对比分明。泉州东西塔抛弃了南方佛塔的平座,采用须弥座为底,就极为少见了。在设计方面,佛塔兼具现代几何图案艺术之美感,那八角形的塔身、圆拱劵形的门与佛龛造型、高耸的冰糖葫芦串式样的刹尖、内弧的燕尾脊造型,整个作品直线与弧线交相辉映,呈现立体而有多变的视觉效果。远望东西两塔,双塔呈对称状,如同镜面反射,如梦似幻,自然而均匀。东西二塔采用从上至下的土堆法,最初土堆坡脚一直延伸至泉州涂门街,距塔2公里,可见当时工程之浩大。

石塔神像图

泉州东西塔最经典的地方是二塔身上的石刻元素,这些浮雕具有极高的艺术价值,造型逼真,雕刻的造型和图案都保存的非常良好。特别是东塔塔基须弥座上雕刻的释迦牟尼出家故事,连续四十幅排列与须弥座下侧,精致异常,是我国少见的石雕遗产,而西塔之下,也有诸多的特色浮雕,表现出中国宋代泉州石雕艺术的杰出技艺,并且对惠安石雕早期艺术做出了较为精确的评判。

石塔塔顶