以公共艺术的角度看石雕艺术扮演的角色

发布日期:2020-02-28

或许因艺术教育背景与经验累积然,美宪明在剖析公共艺术时,宛如手术刀一般精准。投身公私领域公共艺术十多余年,不但在大学教授相关公共艺术,也曾多次担任各县市公共艺术征选和执行小组成员,多重身份影响,让他对于台湾公共艺术的发展历程,拥有更全面性的认知和体验。

姜宪明2001年研究所毕业后,以自身所学「石雕艺术」运用于公领域公共艺术征件,多次获得不错的成绩,同时将公领域制作的美学经验,运用于私人建案规划也获得建筑商的青睐,可见石雕艺术的造形价值与本身质地细致,加上石材耐用易维护的特性,在于公众空间扮演着不可或缺的角色。

石雕竹子与石雕人物

他认为,花莲县政府从1997年每两年定期举办的国际石雕艺术季,对于公共艺术的发展趋势具推广和引导之效。那时也是国内公共艺术萌芽之际,石雕季期间广邀国际石雕家公开征选、现场创作与石雕联展,引起当时社会对于石雕艺术的认识进而推广,堪称国内三大的艺术节活动,间接影响许多私人商业空间及建案随之仿效,让大型石雕作品进驻商业空间,为社会添增人文气息。

就经验而言,如果一件好的公共艺术作品应具备三大重点,先是美感、二是安全、再来是耐用。我一定会要求造形艺术的美学,不好看的造形无法聚焦,再好的材质或者富丽堂皇的创作理念都是白谈。姜宪明认为,公共艺术必须先是造形美学力求精进,再来将公共性融入其中。二来,作品符合结构安全、环境安全和形式安全;最后是耐用,越低维护、好保养。唯有三个基本条件都具备,进而诠释作品的理念与民众参与的价值。石雕的珍贵。在于轻易符合以上三项优点。

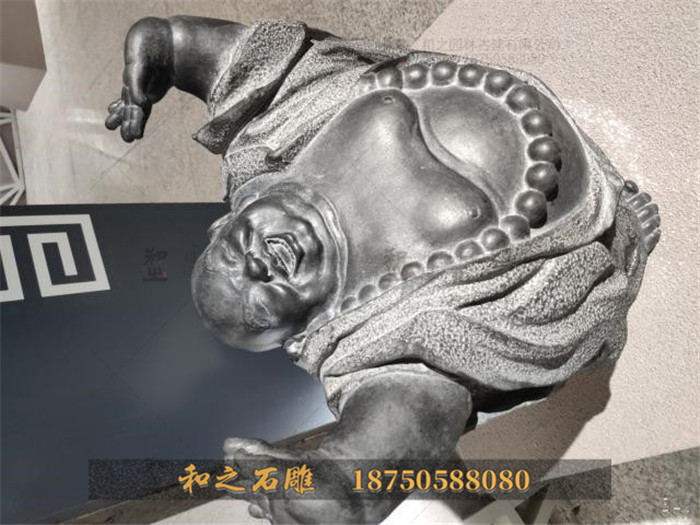

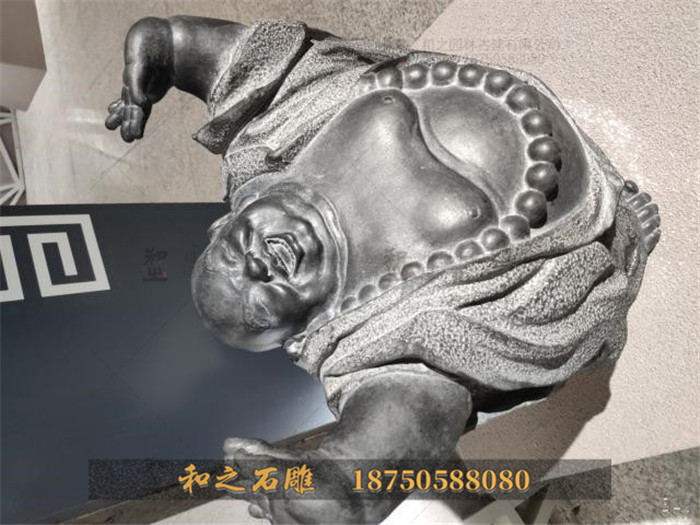

石雕工艺品

近年来,石雕艺术推广渐渐遇上窘境,从公共艺术主中渐渐屈居弱势,原石矿材高昂,取材不易,二次加工厂又少,制作工期长,粉尘污染噪音等因素,让艺术家慢慢放弃对石雕的运用,进而大量不锈钢与金属烤漆、动力机械、图像多媒体和复合媒材的装置艺术,成为公共艺术主流型态。

另一项课题是石雕种子教育的启蒙受限,造成新一代石雕人才传承的断层。年轻学子对石雕的印象是脏兮兮、粗重、工时长、材料工具昂贵,完成成品尺寸小,不容易在公办美展得大奖,成就感低。而且国内少子化现象,父母也不愿意让孩子做这么辛苦的工作,更别说当谋生的行业。

目前公共艺术作品以石雕形式展现越来越少,希望国内老中青石雕艺术工作者继续钟于石雕创作,延续与传承,都是文化教育单位和艺术家必须共同携手面对的难关。

石雕盆花

公共艺术从诞生到现在已经二十年了,一路跌跌撞撞,汲取养分不断成长。从陌生到熟悉如今也该是一个大体检的时机,公共艺术如果需在台湾永续经营,期许参与的艺术家、策展单位必须对执行的案子负起责任,并珍惜政府这项立益良善的法令,为台湾留下更多好的公共财,让更多民众参与其中、享受其中。

公共艺术的蓬勃发展,让更多艺术家从创作获得生计与艺术创作延续的养分,为社区打造丰富多样性的艺术空间,为下一代孩子提供更方便轻阅读的公共艺术,并且期待某天这些艺术种子能够发芽,绽放出不可思议的美好。

石雕如来摆件

是甚么样荣耀,能让一个鲍氏家族拥有七座牌坊呢?

也许只有在徽州这个能儒、能商的地方,才能创造出来的传奇。棠樾牌坊群共有7座牌坊依次排列,明代3座,清代4座,勾勒出封建社会对鲍家「忠孝节义」的追求与肯定。

鲍家传至鲍漱芳时,官至两淮盐运使司,掌握江南盐业命脉。他欲求皇帝恩准赐建「义」字坊,以光宗耀祖,便捐粮十万担,输银三万两,修筑河堤八百里,发放三省军饷,此举获得朝廷恩准。于是,在棠樾村头又多了一座「好善乐施」的义字牌坊。在歙县众多的牌坊之中,这种「以商入仕,以仕保商」,政治与经济互为融贯的密切关系屡屡可见。

仿古石雕牌坊

其中一座明代牌坊,横匾上镌刻「御制慈孝里」几个大字,为皇帝表彰徽商鲍寿逊父子而建。据史书记载,元代歙县守将李达率部叛乱,烧杀掳掠。棠樾鲍氏父子被乱军所获,并要二人杀一,请他们决定谁死谁生。孰料父子争死,感动乱军。后朝廷为旌表他们,赐建此坊。

石雕牌坊图片

另外,在牌坊附近的男祠、女祠也是参观的重点,尤其是女祠清懿堂,可是中国历史上唯一一座女祠,打破封建时期相当硬的(女人不进祠堂)的原则,女祠藉以纪念为微商的辉煌同样做出牺牲和贡献的鲍氏妇女。两边墙上的书诉说的是鲍氏女子如何牺牲奉献、教育子女的故事。