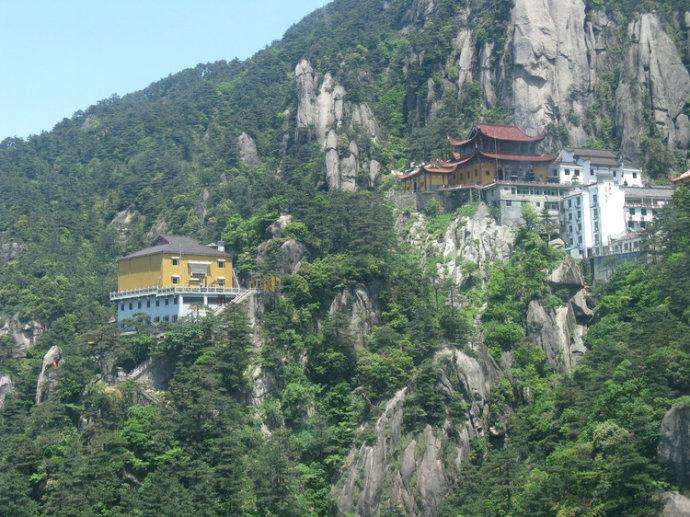

(1)依山就势,灵活布局。我国传统的寺庙建筑大多采用中轴线严谨对称的布局,而九华山属花岗岩山地地貌,地形复杂,建筑用地狭窄,再加上受地理、气候等环境因素的制约,山上的寺庙建筑多因地制宜,布局灵活。这些寺庙以悬崖峭壁、巨岩石洞或自然起伏的台地山坡为基础,巧用不规则的地形精心构筑,屋宇高低参差,错落有致,富于空间变化,外观或险峻或古朴,而内部则曲折迷离。寺庙与峰、石、崖、洞及其周围环境浑然一体。纵观全山的寺庙,有的高踞于峰巅,有的耸立于悬崖,有的横卧于山谷盆地,有的点缀于岭头山腰,每一座寺庙都以其个性特点创造了人工美与自然美的和谐统一。